,Казалось бы, ого что, а я боюсь об этой книге, "Авиатор", писать. – Почему? – Потому что недавно я написал о книге, получившей 1-ю премию, не признав книгу художественной, но и не обругав жюри, так некоторые мои читатели выразили недовольство за снисходительность. И намекнули, что нечего мне пропагандировать нехудожественные произведения.

Я посмотрел "Положение" о премии. Там, в самом деле, написано о произведениях: "…способных внести существенный вклад в художественную культуру". А я, не читая "Положение", исходил из того, что литература – это более широкое понятие, чем художественная литература. Поэтому и разрешил себе писать.

Выходит, упрекающие правы: раз я не счёл вещь художественной, зачем же я уподобляюсь жюри упомянутой премии…

Радует, правда, то, что я своих гневных читателей убедил в своей версии художественности (мол, это обязательно вещь со следами подсознательного идеала автора).

Так вот стал я читать книгу второго лауреата, там, - поначалу, - уж вроде были явные признаки: некая недопонятность текста (герой потерял память и медленно её восстанавливает).

Привести пример недопонятности? – Пожалуйста:

"– Забавно, – говорю, – металлический грифель, никогда не видел такого.

Валентина покраснела и быстро забрала у меня эту штуку обратно. Принесла потом другой карандаш. Отчего она покраснела? В туалет меня водит, для уколов кальсоны с меня стягивает – не краснеет, а тут карандаш, видите ли".

Впоследствии оказывается, что дело происходит в 1997 году, а пациенту 97 лет, и он пребывал в какой-то консервации лет, похоже, 70.

И когда это выяснилось, стала вместо недопонятности прорезываться антисоветская тенденциозность героя-лишенца-при-советской-власти. Так я сам ту власть считаю впавшей в политическую ошибку. Но мне неприятно стало читать очередную нынешнюю иллюстрацию нехорошестей той власти, актуальную разве что для оранжевых (так я их называю), настолько ненавидящих Путина, возвращающего, мол, Россию в СССР, что им плевать на иллюстративность, являющуюся первейшим признаком нехудожественности.

И совсем не важно, что для этой либеральной жвачки придуман оригинальный сюжетный ход. Чтоб вернуть-де человеку десятки лет назад утраченную память, надо, чтоб он каждый день теперь записывал всё, что ему думается. Получится сравнение прошлого с "настоящим", ельцинским. С "фэ", пожалуй, обоим временам (раз выбран 1997 год). То бишь – опять произведение постмодернизма? Нет, мол, таких идеалов, которые были б достойны быть идеалами? – То есть опять вещь о знаемом (безыдеалье), и – без следов подсознательного идеала автора (пусть и постмодерниста). То есть – опять нехудожественное произведение.

И опять, мол, незачем о таком писать.

Или всё же стоит? Чтоб люди знали, что жюри "Большой книги" – плохое…

Но смотрите (я пишу эту статью и одновременно читаю роман), как здорово описана красота пейзажа и ужас её противоположности:

"Оглядываюсь вокруг – такая Божья красота. Море, солнце садится. А если подняться на гору, то видно, что это остров. Часть суши, окруженная небом. Волн нет, поверхность как полированная, не шелохнется, водная именно что гладь. И дорожка на воде, ангелы летают. Страшно оттого, что, как только дорожка уйдет, всё погрузится во мрак, и что на месте этой красоты начнется, никому не известно. И кто там будет вместо ангелов летать, тоже неизвестно. Вот потому, должно быть, Робинзону днем было еще куда ни шло, а на закате – по-настоящему страшно. Страшна сама мысль о погружении во мрак, она сжимает сердце, как тиски, и ты изо всех сил сдерживаешься, чтобы не закричать".

А вообще читать скучно. Сюжета я не улавливаю.

Либералистский какой-то постмодернизм у автора:

"В каждом человеке есть дерьмо. Когда твое дерьмо входит в резонанс с дерьмом других, начинаются революции, войны, фашизм, коммунизм…".

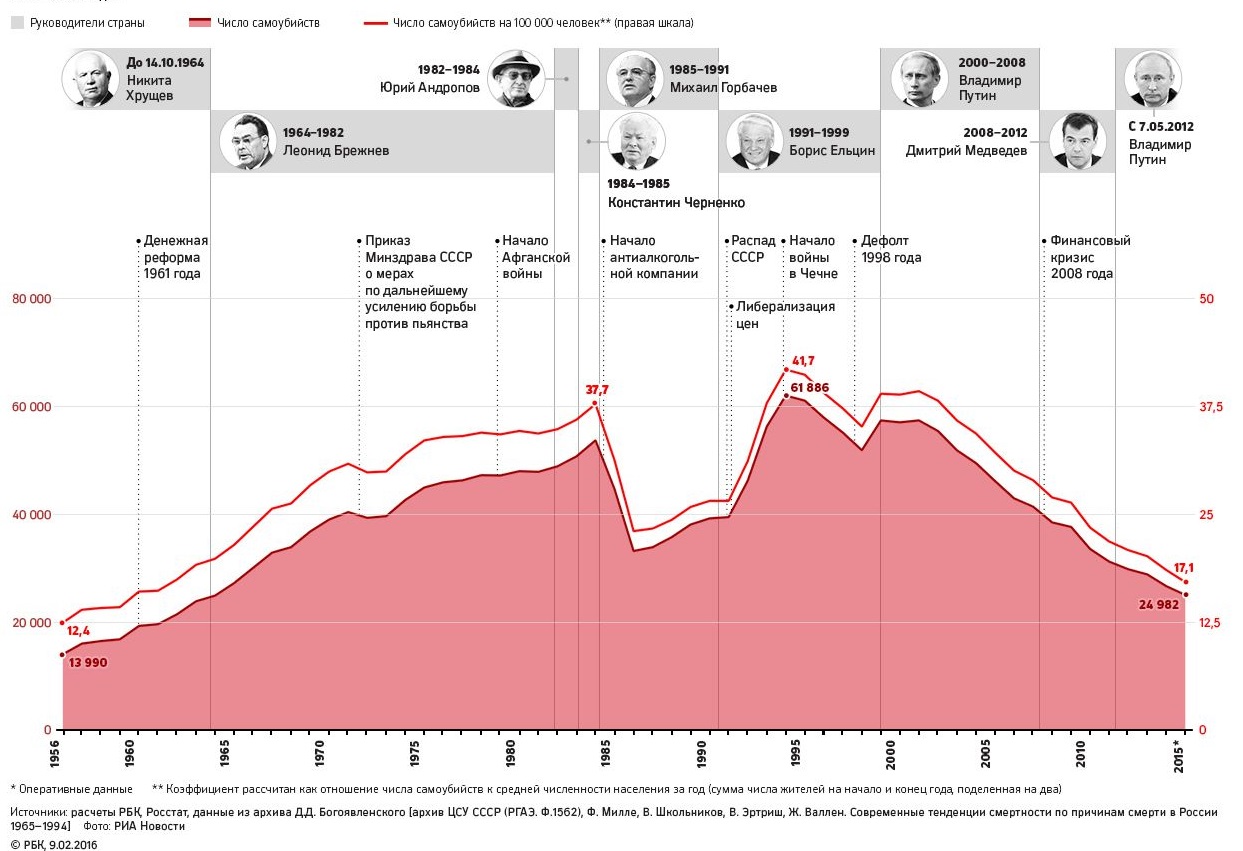

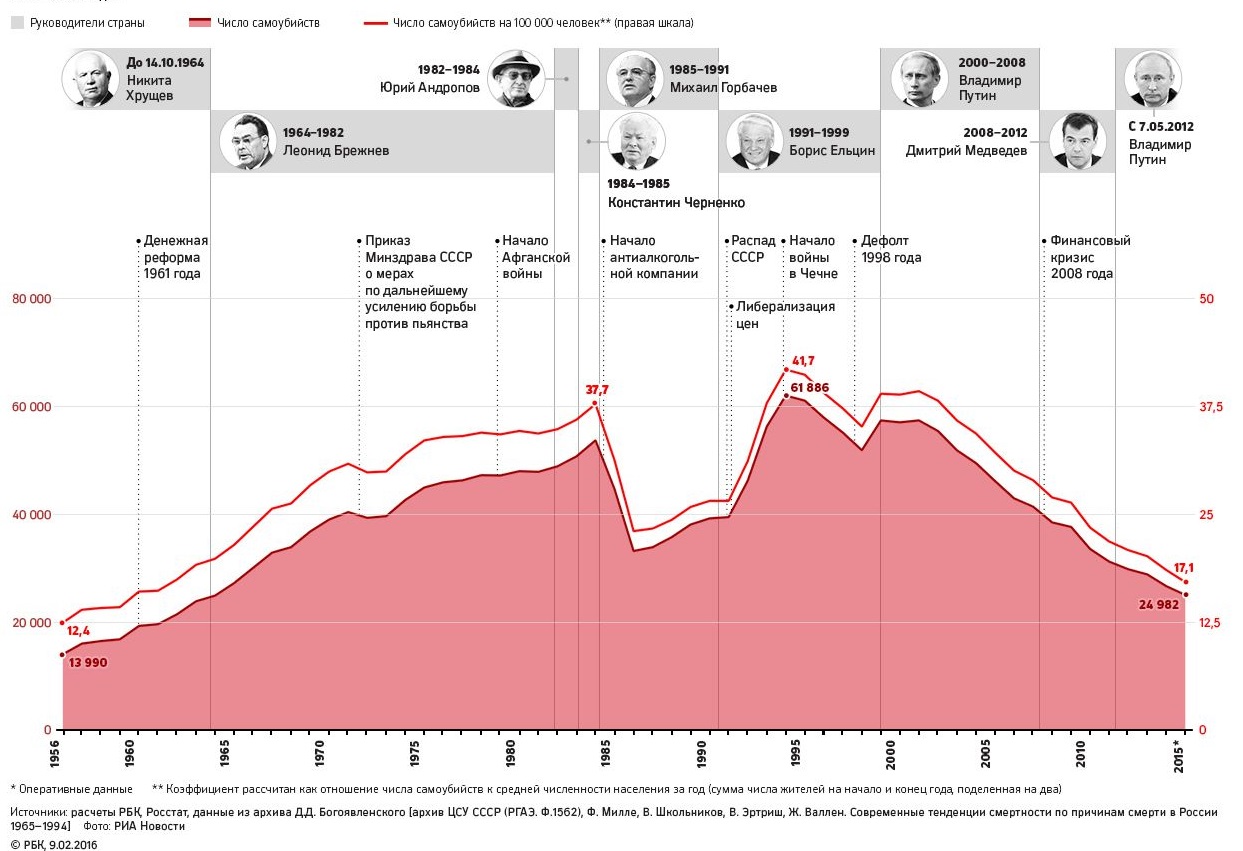

Почему я так Водолазкина характеризую? – Может, из-за моей предвзятости. Либералы ж не считают, вроде, реставрацию капитализма в России ни контрреволюцией, ни революцией, считая лишь большевистскую революцию кровавой. А что в результате реставрации "За четверть века в России случилось 1 миллион 140 тысяч самоубийств" (https://kprf.ru/pravda/issues/2016/114/article-56381/) – то молчаливо либералами считается несуществующим. Но то – цифры коммунистов. Справедливости ради приведу график самоубийств по годам:

Симметричность на графике "коммунизма" и капитализма, как видим, тоже не заставила Водолазкина включить в свой перечень и капитализм (или либерализм). – Нет, я думаю, я достаточно объективен.

А не путаю я героя с автором?

Думаю, нет. Потому что применено слово "фашизм", которое не должно быть известно человеку, воспоминания которого ещё не дошли до времён, когда повсеместно фашизм стал синонимом ужаса.

Такой же негативизм у Водолазкина и к чекистам (их учреждение в Петрограде было на улице Гороховой):

"Время от времени мы с Анастасией ходили на Гороховую в надежде получить свидание с профессором, но свидания не давали. Передач тоже не принимали. Уж как Анастасия ни пыталась говорить с тамошними опричниками – и улыбалась им, и подпускала металлические нотки, и заискивала – ничего не помогало. Их неразвитые физиономии оставались непроницаемы".

Ну а тут, скажете, уж точно путаю я героя с автором: в том же месте на Гороховой находилась и царская охранка, и человек 1900 года рождения вполне мог и к ней относиться плохо. – Не смогу возразить. Возможно, сработала всё же моя тенденциозность, ЧК 20-х годов, как и саму революцию, не считающая достойными символизировать нравственное "дерьмо", хоть я и считаю Маркса ошибшимся, а Прудона – нет (тот был за мирный переход к коммунизму).

К Водолазкину же относится моё подозрение касательно фразы:

"Последний раз мы пришли 26 марта, и эти люди нам сказали, что профессор Воронин расстрелян".

Понимай, без суда. Автор, конечно, не должен соотносить своё повествование с историей точно. Хватает, что понятие без суда относится к смертным приговорам знаменитых внесудебных троек в 30-х годах. Но всё-таки. Пока в тексте описываются 20-е годы. Тогда эти тройки не были знамениты. А единственного профессора от духовенства, Новицкого, расстреляли в 1922 году по решению суда на процессе о сопротивлении при изъятии церковных ценностей для голодающих. Был Новицкий виновен в сопротивлении или нет, вопрос не стоит. Главное – был суд.

В статье Википедии "Политические репрессии 1920-х годов в СССР" в эпиграф внесены слова Ленина об именно суде. И даже фраза: "общее количество репрессированных церковных деятелей в 1921—1923 годах составило 10000 человек, при этом был расстрелян каждый пятый — всего около 2000" предполагает именно суд.

А Водолазкин проявил тенденциозность.

Вообще плохо: меня потянуло вон из литературоведения. Или я не виноват, виноват Водолазкин – проявлением тенденциозности? А, может, и я всё же. Из-за этой информационной войны у меня выработалось чутьё на враньё, и я перестал уметь это чутьё не проверять. – Приписал это после предварительной проверки такой фразы:

"Я стоял в первой шеренге рядом с генералом Миллером. Это был боевой генерал, прошедший Великую войну…".

Во-первых, почему так странно называется война? – Оказалось: "До сих пор в Англии Первая мировая война считается "Великой войной"" (http://inosmi.ru/world/20141102/223978613.html). Но ведь произведение Водолазкина не англичанин писал… Во-вторых, генерал Миллер: "22 сентября 1937 похищен и вывезен агентами НКВД из Парижа в Москву" (Википедия). А немного ранее по тексту романа известно, что биологический возраст героя произведения, ровесника века, 30 лет. То есть он не мог стоять в одной шеренге с генералом Миллером.

Нет, вообще-то, это замечательный приём: об ужасах говорить спокойно. (Всё ужасы советских застенков и лагерей пошли описываться.) Это приём художественный по природе, так как работает на противоречии.

"За происходящим на берегу генерал [Миллер, только что в строю застреленный гэпэушником просто так] продолжал наблюдать [глаза-то открыты] с прежним спокойствием.

Потом нас обучали поворотам. Мы поворачивались направо, налево и кругом, и нас обвевало теплым летним ветром, потому что даже на Соловках лето бывает теплым. В этом ветре запах сосновой смолы и таежных ягод смешивался со свежестью моря. Белое море пахло не так, как южные моря, но свежесть его проникала в каждую клетку тела. Незаходящее северное солнце блестело на гребнях волн. Мы стояли спиной к бухте, но, когда поворачивались, этот блеск был виден и по-настоящему меня радовал. Он напоминал мне море в окрестностях Алушты".

Почему на меня не действует противоречие, не знаю. Видно, здорово успел настроить меня против себя Водолазкин своим постоянным желанием всё в советской власти чернить.

Ведь как должно искусство испытывать наше сокровенное? – Непосредственно и непринуждённо. А получается ж принуждение, когда одно и то же, одно и то же со страницы на станицу.

И потом. Никакой же неожиданности нет. Я ж догадался давным-давно о антисоветской нацеленности книги. Ничего от подсознания.

Скучно. Если б я не стал писать в процессе чтения, я б давно чтение бросил бы.

Нет. Иногда хорошо. Картины рая земного – в прошлом, дореволюционном.

"В сущности, вот он, Рай. В доме спят мама, папа, бабушка. Мы любим друг друга, нам вместе хорошо и покойно. Нужно только, чтобы время перестало двигаться, чтобы не нарушило того доброго, что сложилось".

Это из-за двойственности так хорошо. Мальчик вживе не мог хотеть, чтоб время перестало двигаться, а вот в воспоминании взрослого…

"Рай – это отсутствие времени. Если время остановится, событий больше не будет. Останутся несобытия. Сосны вот останутся, снизу – коричневые, корявые, сверху – гладкие и янтарные. Крыжовник у изгороди тоже не пропадет. Скрип калитки, приглушенный плач ребенка на соседней даче, первый стук дождя по крыше веранды – всё то, чего не отменяют смены правительств и падения империй. То, что осуществляется поверх истории – вневременно, освобожденно".

Чудно! Я люблю метафизику.

Капля дёгтя для ложки меда подумалась… Валентина, писавшая диссертацию о психологии размороженного, давно исчезла из повествования. Гейгер, врач, ещё не исчез и курирует возрождённого. Но как-то больше никогда не упоминается, что он продолжает читать воспоминания и соображения пациента, которые сам ему предложил записывать. Герой уже живёт не в больнице. А повествование по инерции продолжается. То есть автор – как это называется? – вышел из прежнего образного мира и перешёл в другой. – Как это? – От писательского несовершенства? Или специально? Может, и подсознательно? А?

Я ведь вполне мог заблуждаться насчёт иллюстративности. Это даже естественно – по ходу чтения заблуждаться, что зачем тут всё.

Вон, оказывается, Анастасия в возрасте 93 года ещё живёт… Не готова героя видеть… Размышления о женской сущности…

Не экзистенциалист ли Водолазкин? Рассуждает о какой-то надвременной жизни…

А мыслимо ли возрождение любви?.. – Вот это был бы поворот!.. Неумирание любви, пока живёшь на белом свете… При двух замужествах… – Бр.

А вот и непостижимое. Иннокентий (так зовут героя) описал (с мельчайшими штрихами, критическими), как он поехал в больницу, где лежит Анастасия, и что там увидел… И…

"Всё, что пишу сейчас, – от волнения. От мерцающего моего сознания, не вполне еще, кажется, размороженного. Не знаю, зачем всё это написал: я ведь так никуда сегодня и не поехал".

Нич-чего себе.

Запись следующего дня:

"Вызвал такси и, стало быть, все-таки поехал. Больница, окна заклеенные, двое курящих у входа – всё как на фотографии. И ведьма в справочной, очки на шнурке".

Что за фотография?

Иди в телефонном справочнике "Жёлтые страницы" была фотография входа в больницу, заштатную, что мало вероятно. И ведь ещё и детали справочной, которой на фотографии нету… Или памороки какие-то. Но у кого? У персонажа или у автора? (А что? Мог же автор вкатить "фашизм" в то место текста, где персонаж ещё не знает, что такое фашизм…) Картины бытового ужаса 90-х годов на каждом шагу, похоже, так увлекают Водолазкина, что ему не до писательской техники. (Я годом позже, в 98-м, тоже был в Питере, тоже поражался запущенности города, но такого кошмара всё-таки не видел. Тенденциозность авторская, тенденциозность… Интересно, какого она происхождения? Раздрай-то кругом был следствием чего? Торжества либерализма, или извращения либерализма? Может – российский ущербности? Но царское-то время тут раем выглядит. – Вопрос…)

Кошмар. Иннокентий подмывает обкаканную Анастасию.

"Когда-то это было цветком, которого я так желал".

Может, это сойдёт за неожиданность, столь необходимую для художественности, для столкновения противоречий?

Наверно, всё же нет. Встреча с художественностью у меня всегда сопровождается непроизвольными позывами к слезам, а тут – нет их.

О. Легки на помине. От очередного текста (от встречи с внучкой Анастасии, Настей):

"Заметив меня.

– Вы – Иннокентий?

Я кивнул. Боялся, что мне откажет голос.

– А я Настя. – Она подала мне руку. – Я как только вас по телевизору увидела, сразу поняла, что вы придете".

Из-за оттенка мистики, наверно, мои позывы.

Второй приступ:

"Выйдя из палаты, мы с Настей наткнулись на журналистов. От многочисленных фотовспышек я зажмурился.

– Что вы почувствовали, увидев свою возлюбленную через много десятков лет?".

Тут – отчего? – От столкновения, наверно, бесцеремонности с… не знаю чем.

Раз уж у меня субъективный уклон выявился, не скрою, что заподозрил, что все советские и реставрационно-капиталистические гадости сменятся снова раем – новой любви, Насти и Иннокентия. А? Мгновенная такая мысль. Всё, мол, возвращается…

Снова приступ:

"– Вы ее любите так же, как раньше? – спросила она [журналистка]".

Ясно: вневременная мистика.

Экзистенциалист Водолазкин, ей богу.

"…с револьвером [лагерный надсмотрщик], а у меня нет сил даже пошевелиться [не дали освобождения от работы, хоть температура за 39]. Да, похоже, что сейчас и застрелит. И всё для меня окончится – канава, побудка, баланда. Хорошо Зарецкому – у него ничего такого не было. Тюкнули его тяжелым предметом, он даже не мучился. А меня били на допросах, душили в трюме "Клары Цеткин", чтобы, обессиленного, прикончить на краю канавы. Один выстрел – и меня нет. Нет больше бабушкиного чтения во время болезни, нет дачи в Сиверской, Анастасии нет. Вот сколько я один за собой потащу. А может, всё где-то и останется – в какой-то части мирозданья, не обязательно ведь в моей голове – найдет себе безветренную гавань и будет в ней существовать".

Вы меня, читатель, извините: просто я очень падок на метафизику.

Узнавая вертухая в кинохронике:

"…кто он сейчас? Груда костей – если его, конечно, не сожгли. Тогда-то какой страх на всех наводил, а теперь – прах, серая фигурка в кадре. Вот я его мерзавцем назвал, продолжаю ненавидеть. Только ведь, если это сейчас происходит, то, получается, ненавижу его нынешнего, а он уже понятно кто. Кого же я тогда ненавижу? Если же я всё это чувствую к нему тогдашнему, значит, он – не прах?".

Точно: книга – об остановленном времени. А? – Экзистенциализм – вид ницшеанства с его иномирием в идеале.

Да. Но у ницшеанцев он – недостижим… А тут – вот он, пожалуйста… Как рай Робинзона Крузо из детства, проникавший даже в лагерь, на секунду перед засыпанием.

Всё-таки какое-то волшебство Водолазкин описал. Надвременье.

Я вдруг заметил, что скуки чтения не осталось.

При всех скачках по времени повествование течёт плавно, как река. А на текущую воду можно смотреть так же самозабвенно, как на огонь. И – время исчезает.

Я – в упоении.

"…всё окно занимал огромный собор. Он смотрел на нас с явной укоризной, потому что столько раз видел меня гуляющим с Анастасией. Сидевшим с ней на гранитных ступенях, которые даже летними вечерами были холодны. Последняя стоя́щая в памяти картинка – осенняя: между колоннами собора истерично мечется газета. В сумерках она похожа на средних размеров привидение, а мы с Анастасией молча смотрим на нее. И мы, и собор были тогда на восемьдесят лет моложе.

Теперь он видел меня с Настей. Это не то, что он думает, мог бы сказать я ему. Не сказал. Рот у меня был занят заказанным Настей бифштексом, но дело было даже не в бифштексе – я и сам не понимал, что со мной происходит. Нравится мне Настя? Конечно, нравится".

"…Тут же предупреждаю редакцию, что писать буду не о событиях [1919 года] и даже не о людях – об этом и без меня знают. Интересует меня самая мелкая повседневность, то, что современникам кажется само собой разумеющимся и не достойным внимания. Это сопровождает все события, а потом исчезает, никем не описанное – как будто всё происходило в вакууме".

Я что: был не прав, когда прежде замечал политическую тенденциозность, а нюансы воспринимал как оживляж?

Что значит – моя собственная тенденциозность, неосознаваемая…

"…меня волнует единственно факт их существования".

Понятно, почему сюжета не было. Пока, по крайней мере. А в отрывке о словесном творчестве Иннокентия что: Водолазкин вжился в писателя-экзистенциалиста?

"…подчеркнуто однообразное по строю, с виду бесхитростное нанизывание простейших фраз…" (Великовский).

"Не было новых вещей – все ходили в старом. Был даже в этом какой-то шик – трудное время, любимая фраза той поры. Трудное время умей переживать: донашивай прежнее, а нового не надевай – даже если есть. Донашивали вдохновенно.

Газеты не продавались, а наклеивались на углах домов. Группы трудящихся их читали. Сближало".

"Здесь нет причинно-следственных зависимостей…" (Великовский).

Так наоборот – голые причинно-следственные зависимости.

"Тайная торговля провизией. Открыто торговать запрещалось.

Вода не доходила до верхних этажей. Там воду запасали в ваннах. Набирали ванны до краев, а сами мылись в тазах.

Еще об одежде: все ходили мятые, потому что в холодное время спали не раздеваясь".

Что: Водолазкин плохо вжился? Или не надо мне быть догматиком?

"Вот мы в тогдашнем мире были разными, чужими, часто – врагами, но сейчас посмотришь – в чем-то, получается, и своими. Было у нас общее время, а это, оказывается, очень много. Оно делало нас причастными друг другу. Мне страшно оттого, что нынче все мне чужие. Все, кроме Анастасии и Гейгера".

Актуальность? Для столетия в 2017-м году… Или это немыслимо для экзистенциалиста?

Я задался вопросом: зачем описывать гэпэушные пытки, если самая сласть – в безвременье? И как вовремя задался – тут же мне и ответ:

"Обитатели второго этажа штрафизолятора босиком, в одних кальсонах, сидят на жердочках. Помещение не отапливается. Говорить запрещено, шевелиться запрещено. Лавки высокие, и ноги до полу не достают. Через несколько часов они до того опухают, что встать на них невозможно. Пытка длится, длится, и эта длительность убивает. Как эту пытку опишешь? О ней столько же времени нужно писать, сколько она тянется. Часы, дни, месяцы.

Месяцы редко кто выдерживает – сходят с ума, но чаще умирают. Сидишь с утра, чувствуешь висящими ступнями, как по цементному полу тянет сквозняк. Доски врезаются в бедра. Потом, когда ноги уже ничего вроде бы не чувствуют, приходит мучение всего тела и невозможность сидеть. Незаметно подводишь под ноги ладони и пытаешься чуть-чуть отжаться от жерди, чтобы было хоть какое-то движение.

В дверном окошке глаза вертухая. Они следят за тем, как напрягаются твои ладони, как согнутые в коленях ноги твои чуть приподнимаются над ногами товарищей. Вертухай входит, он с палкой. Бьет – по голове, по плечам. Ты скатываешься с лавки и с дикими воплями бьешься об пол головой. И, кажется, отделяешься от измученного тела. От звериного своего крика. Ты ли это кричишь? Тебя ли бьет ногами сбежавшаяся охрана, тебя ли вяжет? Заламывает тебе руки и за спиной привязывает их к ногам. Ты больше не человек, ты – колесо, так почему же они тебя не катят?

Волочат вверх по ступенькам, втаскивают в "фонарь". "Фонарь" – это верхняя часть храма, служившая прежде маяком. Там сейчас нет ни светильника, ни стекол. Только ветер, самый сильный ветер, который на вершине холма. Ты сопротивляешься ему какое-то время, а потом сопротивление исчезает. И время исчезает – та продолжительность, которую невозможно описать. Ты отдаешься на волю этого ветра, он залечит твои раны, он понесет тебя в правильном направлении. И ты летишь".

Теперь всё ясно. Экзистенциалист (как и всякий ницшеанец) внеморален. Какая ему разница, что описывать? Лишь бы привело к переживанию вневременья. Все времена – плохи. Хорошо – лишь вне времени.

И вот Анастасия умерла, Настя сошлась с Иннокентием. Все трое теперь пишут, каждый – свой, дневник. – И стало скучно. Всё спустилось на мещанский уровень. На ожидание ребёнка.

"Вечерами он начинает гладить меня по животу, и мне щекотно. Спрашивает, почему я напрягаюсь, когда он меня касается. Пожимаю плечами, но сама-то знаю, почему: чтобы не засмеяться от щекотки, смех бы его наверняка обидел. И еще боюсь пукнуть. С беременностью меня стали мучить газы, особенно после ужина. Они, по-моему, делают живот больше, а Платонов мой принимает это за рост маленького".

Или… Насмехается ж Водолазкин над мещанством. – Всё в порядке. Он – на высоте.

Или подвох ожидает читателя в наступившей благополучной жизни? Чтоб не показалась она идеалом… А?

Моё чутьё мне шепчет, что Иннокентий теперь войдёт в контры с либеральными порядками, только уже не пассивно, как в 20-х годах с, так сказать, советскими, ничего против них не делая, а активно, возмутившись во всеуслышание. Оно и логично: не всё ж экзистенциалисту пощёчин советскости давать, он же против любого явления истории.

Жаль только, что висит неотвеченный вопрос: что ж в романе является следом подсознательного идеала автора. Экзистенциализм что-то осознанностью попахивает…

Разве что, почему название "Авиатор", я ещё не понимаю. Может, когда пойму, что-то мне откроется?

Никогда не летавший авиатор…

Так. Отчитываюсь. – Дальше я читаю, совершенно не понимая, что этим всем автор хотел сказать. То есть даже предположений нет.

Автор Иннокентию дал ощущаемое умирание (ускоренно стали умирать нейроны мозга головного и спинного).

Я, если можно так сказать, оцепенело читаю…

Но, если честно (спустя время пишу), еле терплю – жду конца. Надоело.

А может, в этом смысл. Сокровенный. Авторский. Подсознательный. – Жизнь – бессмысленна. Потому и скучно. – Подсознательный образ этого – эта растянутость умирания.

А "Авиатор" почему?

А для той же бессмысленности: что за авиатор, не разу не летавший?..

Хорошо бы, чтоб текст скоро кончился. Но мне не дано это знать в том сайте, где есть полный текст.

Так. Дошли до прямой бессмыслицы текста. – Может, опечатка?

Вы помните, читатель, текст же романа из дневника Иннокентия превратился в три дневника (ещё Насти и Гейгера). Только если сперва они чётко обозначались, где – чей, то потом это обозначение стало малозаметным. А теперь вот – и совсем пропало.

"Ну, Бог с ним, с кузеном [стал вертухаем], он слабый человек, утвердиться хотел. У Аверьянова [свидетельствовал против отца Анастасии], допустим, зависть – естественное для коллеги чувство. Но зачем стучал [на отца Анастасии] Зарецкий – из принципиальных соображений? Так ведь не было у него принципов (и соображений, подозреваю, тоже). Деньги? Да никто их ему не давал. Он ведь и сам мне по пьяни сказал, что не знает, отчего стучал. А я знаю: от переизбытка дерьма в организме. Оно, это дерьмо, росло в нем и ждало общественных условий, чтобы выплеснуться. Вот и дождалось.

А с другой стороны – может, он тогда и не виноват, что на отца Анастасии настучал? Может быть, общественные условия виноваты? Гейгер-то, я думаю, так и считает. Но ведь не общественные условия на профессора стучали, а Зарецкий. Значит, он совершил преступление, и то, что его тюкнули по голове, оказалось наказанием. Справедливым, подчеркиваю, наказанием злодея, хотя об этом мало кто знал. Сложнее всё выглядит в отношении того, кто его тюкнул. Он – злодей или инструмент справедливости? Или – и то, и другое? Как всё это объяснить Анне [так решили назвать дочку Иннокентий и Настя]?

Иннокентий, сидя за компьютером, спросил меня:

– Где находится содержимое интернета?

Я сначала не понял вопроса".

С какой стати последние три строки не помечены, что они есть перескок на другой дневник, Гейгера (судя по мужскому роду слова "понял")?

Ладно. Наверно, опечатка.

А вот ещё такая же опечатка.

И. Чтоб сбить меня с чересчур уж догадливости, появилось, наконец, объяснение названия романа. – Иннокентий не авиатором, а художником не стал.

И всё возвращается на круги своя…

Тут я должен отвлечься на молниеносно-краткий обзор истории идеалов, чтоб вы, читатель, поняли эти мои "круги своя".

И романтизм, и ницшеанство были индивидуалистской реакцией на разочарование в могучих двигателях истории (революциях и их подобиях) и в последствиях этих движений, массовых (чтоб не называть их коллективистскими, что может претить кому-то). Романтизм разочаровался в английской и французской революциях, ницшеанство – в последующих. И Россия с последующими опаздывала. Соответственно менее развито было и ницшеанство, и его осмысление. А тут ещё Гитлер любил Ницше. И – в России стали как бы стесняться называть русских ницшеанцев ницшеанцами. Плюс это – тип идеала. Есть много его разновидностей. Что даёт возможность тоже слова "ницшеанство" избегать. С тем же экзистенциализмом, например.

Вы помните, что я выше написал об их различии? – "…у ницшеанцев он [идеал] – недостижим… А тут – вот он, пожалуйста… Как рай Робинзона Крузо из детства, проникавший даже в лагерь, на секунду перед засыпанием.

Всё-таки какое-то волшебство Водолазкин описал. Надвременье".

Экзистенциализм, собственно, не так уж достижителен, вообще-то. Лишь любовь и смерть для него есть те моменты, около которых сосредотачивается настоящая жизнь, а всё остальное, мол, мещанство.

Ницшеанство же – ещё круче: только жизнь в искусстве есть что-то, приближающее к Вечности. Ницшеанский идеал – принципиально недостижимое иномирие, метафизически противоположное и Этой жизни, и той, загробной, христианской, достижимой для праведников. (Все эти мысли слабо разработаны в России по указанной выше причине. Из-за чего лично я склонен считать следы их в текстах следами именно подсознательного идеала авторов этих текстов.)

Теперь, читатель, вы поймёте мои "круги своя"… Которые я применяю, когда читаю такое:

"Жизнь, реальность – на уровне человеческой души [солипсизм: существуют только мои ощущения], там корни всего плохого и хорошего. Всё решается прикосновением к душе. Этим занимается, наверное, только священник. Ну, может быть, еще художник – если получается. У меня вот не получилось".

Вот почему роман назван "Авиатор". Таково было прозвище Иннокентия, а он никогда не летал. И художником не стал. И после разморозки смог только и вспомнить факт, что учился на художника. То есть и не жил он в ницшеанском смысле. Что был заморожен, что не был – какая разница.

Не оттого ли (это уж точно подсознательное у Водолазкина) причинные проколы в отрывистом стиле словесного творчества Иннокентия о 1919 годе. Помните? "Тайная торговля провизией. Открыто торговать запрещалось". И т.п.

То, что не удалось персонажу Водолазкина, являлось того осознаваемым (а для самого Водолазкина – подсознательным) идеалом.

"Однажды в Сиверской я видел, как с плохо выкошенного поля взлетал аэроплан. Набирая разбег, авиатор объезжал выбоины, подпрыгивал на кочках и внезапно – о, радость! – оказался в воздухе. Глядя, как судорожно перемещается по полю машина, никто полета, откровенно говоря, не ожидал. А авиатор – взлетел. И не было для него больше ни кочковатого поля, ни смеющихся зрителей – предстали небо в разметавшихся по нему облаках и пестрая, словно лоскутная, земля под крыльями".

Может, это написав, Водолазкин и придумал название романа, и осознал свой идеал. Но вещь, собственно была уже почти написана. Поэтому иллюстрацией знаемого, т.е нехудожественной, мне теперь признавать это не хочется.

Гм, а описанные выше опечатки пошли одна за другой… Главный герой задумал описать субъективистски свою жизнь и чтоб Настя и Гейгер ему помогали, объективностью. Абсурд. "Опечатки" ему соответствуют. – Читать стало труднее. Каждый следующий абзац не сразу угадаешь, от чьего имени он записан. Водолазкин что: забыл, что писание трёх дневников было нужно Гейгеру, чтоб Иннокентий не чувствовал себя подопытным кроликом? Автор что: описание жизни Иннокентия тремя людьми придумал как технический способ продолжить роман в эпистолярной манере вплоть до смерти Иннокентия? – Во всяком случае, выражение идеи бессмыслицы жизни при такой запутанной форме изложения торжествует.

А книга не кончается… Иннокентий начал рисовать.

Нудота, вообще говоря, нужна художнику-ницшеанцу, чтоб намекнуть на всю прелесть недостижимого апричинного иномирия по сравнению с тягомотиной Этого, причинного, мира… И мне хочется думать, что такое у Водолазкина (хоть приём и не нов) тоже идёт от подсознания.

Вот встреча столетнего вертухая и Иннокентия. Тусклая.

Скучно.

На полном серьёзе рассказывается и рассказывается о незначительном. Например, как пятаки трамвай расплющивал.

"Если всё это не будет записано, то, боюсь, канет в Лету".

Живописание бесперспективных попыток Иннокентия как-то остаться после смерти.

"…держать ум во аде…".

А это – типа борьба с адом? Со смертью? – Сомневаюсь.

"1916-й. Велосипед на грунтовой дороге после дождя. Он едет с тихим шипением.

Колёса поднимают дорожную влагу и бросают ее на крылья велосипеда. С них она стекает на землю крупными грязными каплями.

Иногда колёса въезжают в широкие лужи. Звук рассекаемой воды. Две волны расходятся от центра лужи к ее краям.

Время от времени велосипед потряхивает на корнях деревьев. Звякает сумка с инструментами. Подбрасывает на пружинах сиденья велосипедиста".

В любой же год и с любым седоком так ведёт себя велосипед… – Что-то я не врубаюсь. Если это не просто способ тянуть жилы читателю.

Оправдывается это описанием способа существования человека, то и дело забывающего, что было только что, несколько секунд назад.

Жизнь – бессмысленна, - внушает автор. – И смерть лучше.

"Если бы она [Настя] научилась находить и описывать вещи, мне [Иннокентию] соответствующие, моя жизнь могла бы продолжаться и в мое отсутствие".

В книге не зря упоминается Бахтин. Он прославился, в частности, тем, что ввел термин "большое время". Каждым временем произведение искусства воспринимается-де по-разному. Это правда. Но – грустная. Ибо теряется, что хотел сказать автор. Бахтин был против экстремизма большевиков и… ввёл общепримиряющее "большое время" жизни художественного произведения, ценного тем, что способно давать, и давать, и давать жизнь разным прочтениям себя. Но разве это есть вечная жизнь произведений искусства? Разве не более вечна она, если актуальна (по аналогии или по противоположности) вечно повторяющимся идеалам? – Скажем, ненавидит Водолазкин экстремизм и большевиков, и демократов ельцинского времени – и проводит мысль о бессмысленности жизни. – Так нет. Он – за идею Бахтина. Иначе не иллюстрировал бы её с такой любовью, пусть и словами Иннокентия:

"Декораций почти нет – мраморный столик из директорского кабинета, на нем горящая свеча. Этажерка с книгами (принесена из библиотеки), причем книги подобраны полувековой давности. Хлестаков приближается к Анне Андреевне. Под его ногами скрипят доски сцены, в первых рядах это хорошо слышно: искусство недаром требует дистанции. Анна Андреевна, говорит Хлестаков… Касается ее рукой. Рука дрожит, и голос дрожит. Герой, надо понимать, совсем не волнуется, но волнуется играющий его мальчик, ощущая руку девочки сквозь плотную материю платья. Он еще никому не объяснялся в любви и этим театральным объяснением пользуется или, вернее сказать, в этом тексте находит… Что, собственно, он в нем находит? На репетиции произносил текст очень даже чувственно. Не исключено, что влюбляется оттого, что произносит.

В зале гимназии, несмотря на открытые окна, душно, в этом году выдался жаркий июнь. За окнами, все в пуху, верхушки тополей, стоят без ветра, как нарисованные. У Анны Андреевны капельки пота на лбу, у Ивана Александровича тоже, а в зале все понимают, что между ними происходит, и, толкая друг друга локтями, ждут, чем кончится дело. Эта нежность пьесой не предусмотрена, но она так очевидна".

А Бахтин же не был ницшеанцем. – То есть я доказал, по-моему, что Водолазкин не осознаёт себя ницшеанцем тоже, а произведение с идеалом иномирия – тем не менее, создаёт.

Но меня не радует такое доказательство. Меня гнетёт, что книга всё не кончается. Пусть она и движима принадлежащим ницшеанству приёмом доведения читателя скучностью до предвзрыва (предполагается, что взрыв – такой силы, что как бы разнесёт вдребезги противный Этот мир – ради иномирия).

А вот и ошибся я: процитированное оказалось не словами Иннокентия, а Насти… - Заворот мозгов…

А вот и ещё ошибка: Иннокентий потрясает Гейгера своим рисунком.

Вот и полетело к чертям моё объяснение названия романа.

А роман не кончается… Это начинает походить на сериалы, у которых цель – длиться как можно дольше. Автора, по-моему, занесло. Вот записыванием занимаются Иннокентий и Гейгер. И когда? – Когда не выпускается шасси из самолёта. Встречающий Гейгер – почему-то так сочинено – бросается писать, когда в аэропорту объявляет об этом невыпуске шасси (я как-то не верю, что такие объявления практикуются).

Абсурды, абсурды…

Наконец и конец.

Не самая плохая книга. Но Чехов ощущения предвзрыва добивался меньшими средствами. На то и гений.

Нет. Надо себе ответить на вопрос, зачем в самом конце автор сделал своего главного героя, агнца этакого, безвинно пострадавшего от дрянности советской власти, - зачем он сделал его убийцей Зарецкого (упоминавшегося, кстати, выше), что и послужило первопричиной осуждения.

Я думаю, чтоб не показаться морализатором. Ведь ницшеанец вненравствен. Для того и сделано, чтоб наша симпатия оказалась… на убийце.

Автор посмеялся над нами, обычными. Он – выше, над Добром и Злом.

28 декабря 2016 г.

�