Мои последние поиски первоисточников в недавнем прошлом нынешнего предательства России, прямого или потенциального, некоторыми представителями культуры возбудили одного бывшего райкомовца. Ему не захотелось ощутить сейчас, что в прошлом он стоял на развилке дорог, одна из которых через много лет привела кого-то к предательству. Не важно, какую из дорог он тогда выбрал. Важно, что ему не хочется так резко думать. И он не удержался, чтоб мне возражать. Возражал он настолько мутно, что я не мог его понять. А вдруг, как-то в общем, понял. Он назвал фикцией (внеполитикой) ту развилку, и тем проявил своё теперешнее нежелание принципиальничать и желание меня тоже отвадить от принципиальничания.

А меня хлебом не корми – дай принципиально разбираться.

Я приступаю к чтению второй главы книги Екатерины Андреевой “Всё и Ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX века” (2011).

У меня к этому искусствоведу двойственное отношение. Она так же метафизикой, как и я, видит экстремистские стили – в живописи: абстракционизм в пределе. И мне радостно: я не один. Но она не знает о существовании подсознательного идеала и склонна впадать в формализм. Что мне претит. А ещё она не различает коллективистского и индивидуалистского уклонов в упомянутых экстремистских стилях живописи. Что мне тоже претит. Формализм способствует такому неразличению, потому что на уровне формы (того, что видят глаза) средства выражения противоположного мироотношения (коллективистского и индивидуалистского) оказываются… одинаковыми.

(Я представил себе расширившиеся глаза читателя – если такой найдётся – как, мол, так: глаза видят одно и то же, а выражают эти “одно и то же” разное! Как же мыслимо разобраться?!? – Повезёт – приведу свежие примеры. А старые – таковы.

К 1963 году наступил ядерный паритет, и в принципе можно было в СССР начать отказываться от тоталитаризма и становиться на путь к анархии, самоуправлению малых коллективов и федерации федераций для большого коллектива, на путь, ведущий непосредственно к коммунизму. Но этого не произошло. Партноменклатура переродилась и не хотела терять власть. Естественно, что самые чуткие впали в наипоследнейшее отчаяние, в абстракцию.

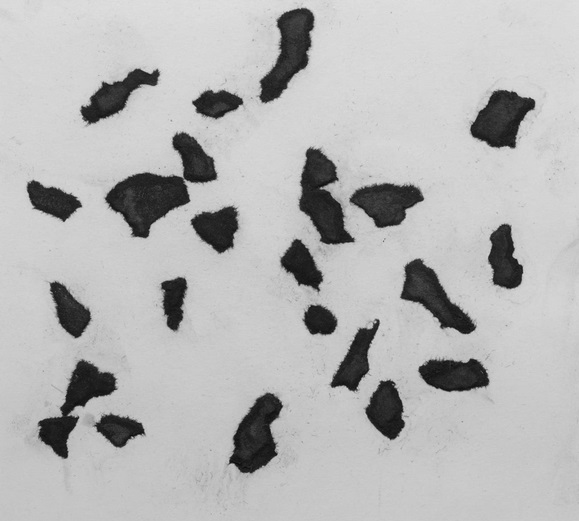

Вулох. Белый пейзаж. 1980.

Это похоже на слегка покрытые снегом пахотные борозды в поле. Таким путём Вулох шёл в абстракционизм: всё более и более в пейзажах устраняя натуроподобие. И это – путь в абстракционизм слева, из коллективизма. Так надо было Вулоху иметь склонность к коллективизму и подружиться с единомышленником Айги. А Поллок был прирождённый индивидуалист. "...у него были серьёзные проблемы с общением” - https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5352626 Поэтому его знакомство с позитивными теософией и коммунизмом являлось ему "в вопиющем противоречии с существом современной жизни” - там же. Начиналась Великая депрессия в США. – И это тянуло супериндивидуалиста к бегству вообще в принципиально недостижимое метафизическое иномирие.

�Поллок. Голубые полюса или Номер 11, 1952. 1952. Эмаль.

Так, через биографию, можно проследить, как выражением принципиально разных мироотношений оказывается абстракционизм.

Жаль, не могу через анализ элементов картин прийти к такому же синтезу, как это получилось у меня с помощью биографии.

Разве что можно сказать, что линии Вулоха – от пресыщения Порядком, а Поллока – от пресыщения Свободой. Вулох нагнетает нетерпение от поддерживания впечатления прямизны, а Поллок, поливающий краски и ковшиков на горизонтально положенный холст, нагнетает нетерпение от бесконечного разнообразия расхристанных жестов рукой в плечевом, локтевом и кистевом суставах.

В общем, это мыслимо: одним и тем же стилем выражать противоположные по содержанию подсознательные идеалы: иномирия-от-лжесоциализма у Вулоха и иномирия-от-капитализма у Поллока. Благо, есть понятие идеостиль. Наглядный пример – в пику тому райкомовцу – возможности политизировать довольно далёкие от политики явления. И пусть он оспорит теперь, что я могу у Екатерины Андреевой по давней её работе обоснованно предположить, как она теперь относится к СВО на Украине.)

Пока же я принимаюсь цитировать и спорить с нею.

*

"Интересно, что первая интерпретация абстракционизма была сделана, строго говоря, еще до его возникновения, в 1908 году, В. Воррингером. Воррингер считал, что абстракция представляет собой начальный этап, низшую фазу развития всех искусств, и объяснял архаический абстракционизм

Камень из пещеры Бломбос. 75.000 лет тому назад.

страхом пустого пространства, а в целом абстракцию описывал как попытку уйти от нестабильности жизни”.

Весь мой пафос насчёт существовании подсознательного идеала автора стоит на том предположении, что автор не мыслитель и потому не ахти какой книгочей. И подсознательный идеал свой выводит из какого-то нюанса духа времени лично, а не вычитывает. Воррингер же – философ и теоретик искусства. Наверно же, Кандинский, Мондриан и Малевич его не читали.

Стык 19 и 20 веков ещё до Первой мировой войны выдавал такой нюанс духа времени как огромная тягостность, для выражения которой натуроподобие ну позарез не подходит. Собственно, тот же кошмар был при происхождении человечества 200.000 лет назад (из бесшёрстных и внушаемых мутантов, обречённых шерстистыми внушателями на роль телятины, разводимой и поедаемой {в виде младенцев}).

Теоретик Воррингер это почувствовал и написал. Художники стыка веков шли вслепую, методом проб и ошибок. И – двумя путями: коллективистским (экспрессионизм) и индивидуалистским, ницшеанским (постимпрессионисты, фовисты, кубисты, супрематисты и т.д.). И ни они не различали, что путей – два, ни искусствоведы. Хуже того, художники и искусствоведы скатывались в формализм: думали, что корёжение натуроподобия (вплоть, как оказалось, до абстракционизма) – это новизна, что есть хорошо или само по себе, или как выражение новизны окружения. А ужасность этого окружения тоже ими не осознавалась. Хочется думать, что обобщённость Воррингера не от такой слепоты. А вот у Екатерины Андреевой – от неё. Тот факт, что она вытащила на свет этого Воррингера, не означает различения путей к абстракционизму. Что доказывают следующие цитаты.

Вот – попытка затушевать то, что Воррингер назвал "страхом пустого пространства”.

Если у Воррингера пустое пространство можно ассоциировать с небытием, близость которого ощущала бесшёрстная самка при внушении отдать ребёнка на съедение стаду (жизнь – это то, что есть, смерть – это отсутствие того, что есть в жизни, пустота)…

То в пику Андреева привлекает другую цитату:

"Герберт Рид полагал, что геометрическая абстракция в первобытном искусстве представляла собой некий “секретный язык”, который освобождал от страха перед неведомым и перед бытием”.

Или ещё:

"Харольд Розенберг видел в живописи Мондриана [третий {линии} после Кандинского {пятна} и Малевича {геометрические фигуры} открыватель абстракционизма] отрицание трагедии истории… Трагедию истории здесь отрицает некая высшая сила, высшая геометрия судьбы”.

Или ещё:

"…изначально идеология абстракционизма была связана с кризисным состоянием мира, в котором беспредметность – это плацдарм будущего совершенного бытия”.

Ну в самом деле, какой бы ужас ни выражали “измы”, сам факт выдачи образа этого ужаса эстетически позитивен: удача же – дать образ. И с первочеловеком то же: выражено: “МЫ – люди”. Плюс. В результате изготовления экстраординарного предмета (орнамента, из прямых линий состоящего {а прямых линий нигде в природе нет}) внушатель мог впасть в ступор, и дитё оказывалось спасённым. – Позитив не только сущностный (ДЛЯ ЧЕГО так), не только эстетический (КАК), а и прикладной.

Работает очень дальний прицел. В СССР абстракционизм был гоним, в РФ – тоже не в фаворе. В отличие от Запада. Если забыть о пути к абстракционизму из экспрессионизма (как у Вулоха), а помнить только об индивидуалистском пути (прозападном), то можно ассоциировать с Западом – позитив**. А за Россией мнить негатив и нахождение на неправильной стороне истории. Откуда шаг до русофобии. Тогда как сторона истории у России как раз правильная: Россия порывалась к царству Справедливости, когда Запад не порывался. И теперь, отступив от централистского советского пути, но и ментально не перенося индивидуализм капитализма, она нащупывает другой путь влево же: солидарную экономику (роботов и искусственного интеллекта уже так много, что брезжит безработица; и не страшно, если всем обеспечен достойный доход и без работы – государственные предприятия обеспечат; а кто хочет больше – работай и получай соответствующую долю прибыли госпредприятия, на каком выбрал себе место работы; главная цель – самосовершенствование; это не инклюзивный – так называемый – капитализм по Швабу, тоже с гарантированным доходом (Равенство, мол! "в 2012 году один из четырех американцев получал какую-либо государственную помощь” - https://vinograd.us/posobija-v-ssha-9-udivitelnyh-faktov-o-poluchateljah-velfera/), но поменьше {чтоб не хотелось заводить детей и самосовершенствоваться – чтоб шло несознаваемое – под влиянием СМИ – сокращение человечества}, и с неограниченным и секретным доходом для правящего меньшинства, не обрабатываемого СМИ).

Даю голову на отсечение, что Екатерина Андреева не знает про солидарную экономику.

*

А вот – акт смешивания дорог к абстракционизму:

"Клее писал в 1915 году, что “чем более ужасен этот мир, тем более абстрактно наше искусство, тогда как счастливый мир создает искусство здесь и теперь””.

И молчок, что Клее – из экспрессионистов пришёл (спросите у Гугла: “Клее экспрессионист” или см. тут).

*

А вот – другой акт смешивания: принижение ценности дадаизма (более абстрактного стиля, чем экспрессионизм, - стиля-проявления разочарованного коллективиста). Уж не за того ли антикапиталистичность принижение?

"…в 1930-е годы живопись, стремившаяся к метафизике, неуклонно редуцировала самое себя. То, что от нее оставалось в материальной форме, теряло мессианскую энергетику… геометрическая абстракция медленно сползает на периферию художественной жизни в конце 1920-х – начале 1930-х годов… Главный признак нарастающего упадка абстракции в 1930-е годы – свертывание ее мессианских претензий и обмельчание идеологии. Например, абстракционисты из ассоциации “Абстракция – Творчество”, созданной в Париже в 1931 году при участии Ганса Арпа и Георга Вантонгерлоо…”.

Заметили? То позитивное в негативном, что у Воррингера было попыткой "уйти от нестабильности жизни”, у Рида освобождало "от страха перед неведомым и перед бытием”, у Розенберга являлось как "отрицание трагедии истории… некая высшая сила, высшая геометрия судьбы”, то у Андреевой превратилось в "мессианскую энергетику”, которую дадаисты утеряли, мол. Тогда как у дадаистов-то как раз утраты в позитиве, даже не технологической, так сказать (эстетической, того, что КАК), а и в целевой (ДЛЯ ЧЕГО) не было (см. тут).

Арп. По законам случайности. 1933.

Мол, если фашизм асоциальность, то вот что есть социальность!

*

Не открыл ли я, что Андреева политически тенденциозна?

Этак на Украине нет нацизма, а "давні укри (трипільці) <…> викопали Чорне море” (https://www.youtube.com/watch?v=WIeefbAScHU).

*

Вообще-то я испытываю некие угрызения совести перед моим читателем. Он-то человек простой. Ему даже трудно представить, какое катастрофическое состояние было в душах упомянутых художников. Зачем читателя в этот ужас погружать?

А что мне остаётся делать, если искусствоведы врут про позитив-цель у этих художников?

Простой человек достаточно внушаемая особь. Он может прислушаться к вранью авторитетов и заставить себя поддаться внушению, чтоб его не считали отсталым.

Его не останавливает тот факт, что искусствоведы избегают разбирать достоинства этих ужасностей.

Он не догадывается даже, что его попросту оболванивают.

Я же на оболванивание реагирую остро. Особенно сейчас, когда это одно из средств стирания с лица планеты русскости и России, как страны.

А теория художественности (по Выготскому) неприкладного искусства, следствием из которой является то, что художник выразил не то, что видят ваши глаза, способна – при пользовании ею даже в качестве читателя – противостоять оболваниванию.

Анекдот заключается в том, что и оболванивание происходит похожим образом. Вам внушают, что все эти ужастики есть хорошо по цели (то есть не то, что видят ваши глаза): не шваль, а "мессианскую энергетику” переживайте неглазами*.

Собственно, так и оболванили народ дерьмократией не столь давно.

Чудо, что выжила страна.

24 мая 2023 г.

*

- Так может, у вас просто ошибка с этими неглазами, а Андреева не наврала?

- Между нами есть разница. Я всё же выдал миниразбор, мол, линии Вулоха ассоциируются с нудностью Порядка, а линии Поллока – с нудностью расхристанности, Свободы. А Андреева ни одного разбора не даёт. Я – стою на земле фактов, а она – на облаках безосновательных суждений. Например.

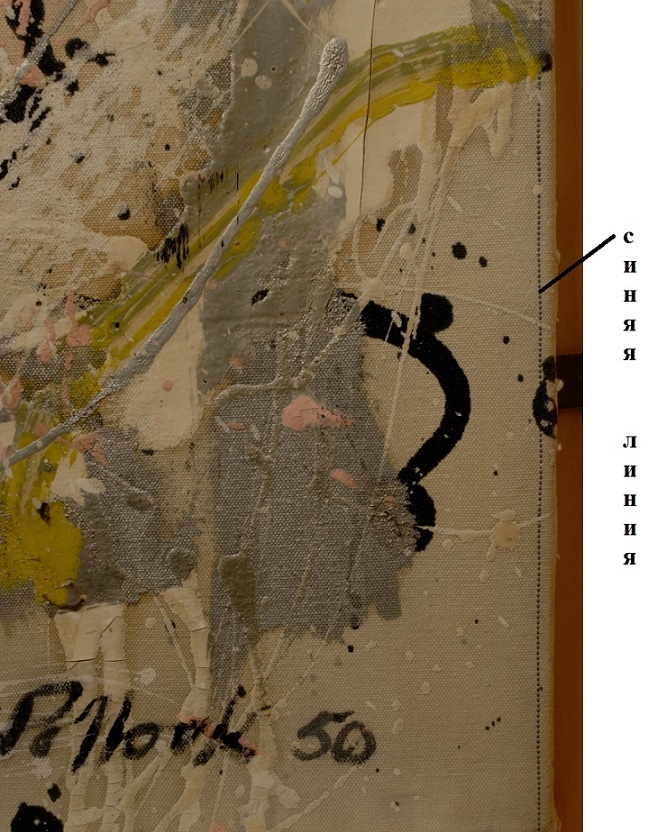

Поллок. Собор. 1947.

Фрагмент.

""Собор” – так называлась абстрактная картина, показанная Поллоком в январе 1948 года у Бетти Парсонс, из серии новых абстракций, сделанных в 1947 году именно так, как рисовали на песке индейцы или как разбрызгивали кровь индейские шаманы: Поллок раскладывал холсты на полу и разливал по ним краску из баночки или разбрызгивал ее спреем, – этот способ рисования и получил название “дриппинг”. “Собор” Поллока – вертикальная абстракция, написанная эмалью, в четыре цвета: белый, серый, черный и красный. Особенную роль в ней играют тонкие, косые, как дождь, струи красного цвета, падающие поверх серого и белого, прошитых сгустками витков черной краски”.

Ну. Это ж не анализ, а перечисление того, что видят глаза. А если и не глаза – то про технологию. Мы б не догадались, что было поливание краски, если об этом не написать.

Единственное, что про неглаза – "косые, как дождь, струи красного цвета”. И такими прямыми и ровной толщины (как рейсфедером) их поливанием не сделаешь.

В общем, анализа нет, а намёк есть – на соседнего Поллоку художника Ньюмана с того почти собором и таким того позитивным толкованием (тоже без анализа сделанным):

"выразить абсолют метарелигиозной философии”, “был поиском религиозного архетипа”.

Позитив, в общем. И – из-за соседства текста (в одном абзаце написано с “разбором” “Собора” Поллока) – создаётся ассоциация, что и у Поллока позитив**.

И это враньё.

Случилось (см. тут), что с этой вещью Ньюмана я уже разобрался, и никакого позитива-замысла у художника нет. Его нельзя было подстёгивать к Поллоку, потому что Ньюман в США – как Вулох в СССР: коллективистской дорогой пришёл в абстракционизм.

Негатив же Поллока, в пику Андреевой, можно вывести из нескольких неосторожно Андреевой приведённых сведений. Они следующие:

- "Индейцы Северо-западного побережья были каннибалами. С ноября по март в их

племенах совершались “зимние церемонии”: ритуальные пляски, в которых шаманы, облаченные в шлемы из волчьих голов, разбрызгивали кровь, призывая могущественного Духа спуститься и войти в людей их племени, открывая им зрение.”.

- "…как рисовали на песке индейцы или как разбрызгивали кровь индейские шаманы”

То есть у кровавого дождя Поллока ассоциация между ужасностью соседей-каннибалов и христианской цивилизацией, освоившей атомную бомбу, раз уже её применившей и, он чувствовал, готовой применить опять против СССР.

Ясно, что подсознательным идеалом Поллока было бегство вообще из Этого мира в метафизическое иномирие.

25.05.2023 г.

**

- А может, в позитиве этом и состоял успех в своё время Поллока?

- Да. Он опирался на могущественную традицию формализма – раз и прикладного искусства – два (когда сразу видно, ЧЕМ ЧТО выражено: вольными линиями – Свобода).

Когда мне

первый раз Поллок ЧТО-ТО шепнул, содержанием этого шепота было РАЗНООБРАЗИЕ. И это позитивное переживание. А теперь я акцентирую другое: НУДНОСТЬ РАСХРИСТАННОСТИ. Я себя понимаю и тогдашнего и теперешнего. Первый раз была новизна. А вообще Поллок в принципе ничего иного, кроме расхристанности, больше ни разу не написал. И для меня новизна пропала. Пропало и разнообразие.

Но был факт озарения? Был!

И это позитив. Формализм прикладного искусства получил основу.

То же случилось и с массой довольно чутких людей. Вот так Поллок и прославился. А Екатерина Андреева до сих пор его потому чтит. Искренне даже. И, пожалуй, не знает

***, что врёт.

25.05.2023.

***

- Так, раз не знает, то, может, и те, кто понимал Поллока как успешного, тоже не знали, что врут себе и другим?

- Нет! Они не врали. Они прорывались до художественности по Выготскому, не зная, думаю, теории Выготского, а просто руководствуясь честностью. Вот Розалинда Краусс. (Вычитываю в тексте неосторожной Андреевой, пытающейся нейтрализовать прорыв Краусс.)

В роли подсознательного идеала Поллока у этой Краусс выступает "Ничто [выражаемое], Мондрианом и Малевичем”. – Чем не метафизическое иномирие?

В роли противоречий (создающих противочувстия, столкновение которых рождают в подсознании зрителя катарсис, “равный” подсознательному идеалу автора) у этой Краусс выступает структура "оппозиций: линия противопоставлена цвету, контур – полю…”.

В роли смутной данности сознанию Поллока этого "Ничто” у этой Краусс выступают мутные слова Поллока, говорящие про: "энергию и движение, становящиеся видимыми”.

(Мне бы радоваться, что я, наконец, наткнулся на искусствоведшу, эту Краусс, применяющую теорию Выготского на практике, и что я не одинок на этом свете. Но она сама путается и не доходит до такой чёткости, какую я ей сообщил в своём пересказе пересказа Андреевой.)

Андреева же вообще свёртывает мысль этой Краусс до столь милого ей позитива у абстракциониста трюком: "отождествлением смысла абстракции с теософскими <…> идеями”.

А что такое теософия? - Слово “теософия” происходит от двух греческих слов – theos (Бог) и sophia – (мудрость) – и значит “божественная мудрость”.

Ого, какой позитив!

Или искусствовед Гринберг.

Он тоже почти дошёл до теории художественности по Выготскому словами про “Собор” Поллока: "колебанием между подчеркнутой физической поверхностью и намеком на глубину под ней” (

https://nonsite.org/pollocks-formalist-spaces/).

Подчёркнутая физическая поверхность, надо думать, это указание красными очень прямыми и тонкими линиями “кровавого дождя” той поверхности (холста), но которой эти исключительные линии начерчены. А намёк глубины – вся остальная мешанина серого и чёрного НА ФОНЕ белого.

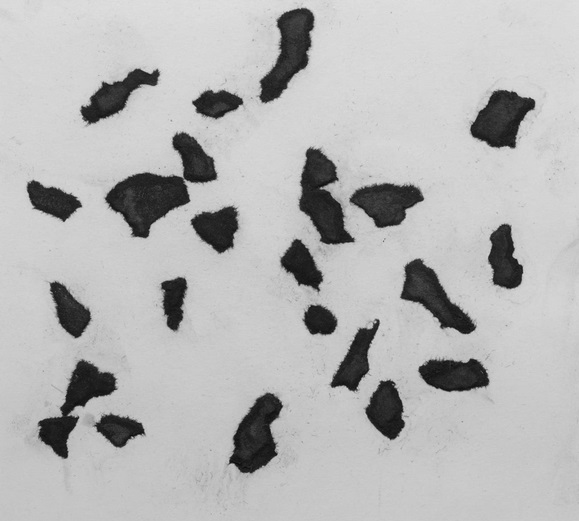

Что это так, можно судить по другой картине Поллока:

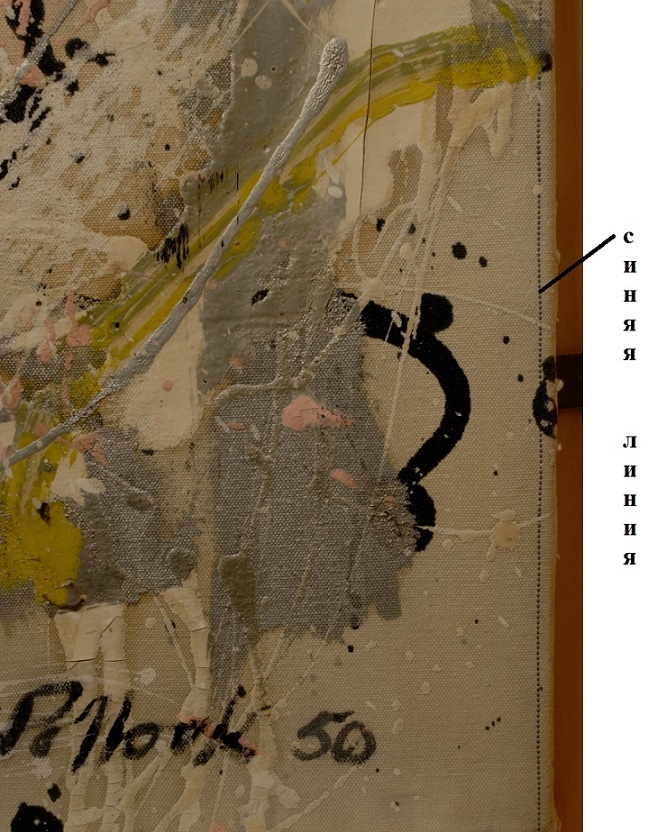

Поллок. Номер 27. 1950.

Фрагмент правого нижнего угла картины.

"Внимательные зрители “Номера 27” Джексона Поллока , 1950 г., заметят синюю нить, идущую почти параллельно правому краю кадра” (https://nonsite.org/pollocks-formalist-spaces/).

Линия маркирует плоскость, на которой всё нарисовано и имеет как бы некоторую глубину светлого над чёрным.

Это ж столкновение противоречий-противочувствий, рождающих катарсис: “Неизвестность, что же перед нами”, - та самая Неизвестность, которая была непереносимым свойством Этого мира для Ницше:

"…всё материальное — это своего рода движение, служащее симптомом какого-то неизвестного процесса: всё сознательное и чувствуемое — это опять-таки симптом неизвестного” (Ницше Ф. Черновики и наброски 1882-1884 гг. // Ницше Ф. Полное собр. соч.: В 13 томах. Т. 10. — М.: Культурная революция, 2010. — 640 с. https://cyberleninka.ru/article/n/f-nitsshe-protiv-metafiziki-i-essentsializma).

Андреева сколько раз ни упомянула этого Гринберга, не упомянула его в связи с таким нюансом, который ведёт к иномирию, а совсем не к позитиву, с которым иномирие не вяжется.

26.05.2023.

�